《读书》新刊 | 李晋:利奥塔之死

来源:澎湃新闻 2021-03-18 18:47:08

原标题:《读书》新刊 | 李晋:利奥塔之死

原创 李晋 读书杂志

编者按

1939年,当法国人利奥塔和吉尔伯特为寻找多柯河源头进入藏区色达时,他们绝没有想到自己正在进入密宗佛教的预言中,成了试图降服藏人、危害藏地的魔军。利奥塔甚至因此付出了生命。在人类学家眼里,虚构的预言并不仅仅是个故事,它还可以直接影响人们的认知和实践。此类藏族社会的书写和口传文化和西方知识一样,也是塑造全球史不可忽视的一部分。

利奥塔之死

文 | 李晋

(《读书》2021年3期新刊)

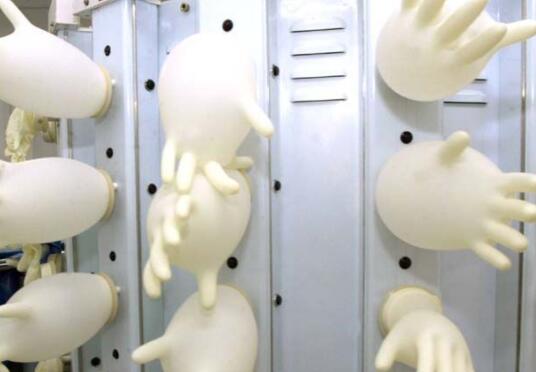

多柯河起始于果洛和色达,在穿过壤塘和阿坝后汇入大渡河的干流。一九三九年,民国政府在“二战”爆发后批准法国探险家利奥塔和吉尔伯特(也译成桂博)进入巴颜喀拉山东段,寻找多柯河的源头。在色达,一小队牧民伏击了他们的队伍,杀死了利奥塔。在戴高乐流亡政府的要求下,吉尔伯特在战争结束前都一直驻守在重庆。一九四七年,他回到巴黎后出版了游记《藏地探险:果洛色达》。 《藏地探险:果洛色达》法文封面我在七十年后带着这本书进入色达,生活了一年。慢慢地,我发现县城外一座叫“邓登曲登”的佛塔是理解利奥塔之死的钥匙。塔的名字翻译过来是“伏魔塔”。色达的喇嘛们从十九世纪起就开始预言他们的寺庙会受到魔军的攻击。我们是否可以沿着这个宗教宇宙观来破解利奥塔之死的文化机制?要知道这个事件并不是孤例。古伯察、乔治·罗列赫、李默德和吕推、约瑟夫·洛克、莱奥纳德·克拉克、驻扎在安多和康区的传教士,甚至是民国政府派遣的积石山考察团,都曾被警告过不要接近这片川、甘、青三省的交界地带。在这些尝试中,有至少八位考察者在牧民的攻击下丧命。色达和果洛的牧民是否把“二战”背景下到来的利奥塔和吉尔伯特当作魔军的预兆?西方科考事业与东方宇宙观在这个三省交界地带的遭遇将是中国历史人类学、文化史和边疆史领域一个很有趣的问题。

《藏地探险:果洛色达》法文封面我在七十年后带着这本书进入色达,生活了一年。慢慢地,我发现县城外一座叫“邓登曲登”的佛塔是理解利奥塔之死的钥匙。塔的名字翻译过来是“伏魔塔”。色达的喇嘛们从十九世纪起就开始预言他们的寺庙会受到魔军的攻击。我们是否可以沿着这个宗教宇宙观来破解利奥塔之死的文化机制?要知道这个事件并不是孤例。古伯察、乔治·罗列赫、李默德和吕推、约瑟夫·洛克、莱奥纳德·克拉克、驻扎在安多和康区的传教士,甚至是民国政府派遣的积石山考察团,都曾被警告过不要接近这片川、甘、青三省的交界地带。在这些尝试中,有至少八位考察者在牧民的攻击下丧命。色达和果洛的牧民是否把“二战”背景下到来的利奥塔和吉尔伯特当作魔军的预兆?西方科考事业与东方宇宙观在这个三省交界地带的遭遇将是中国历史人类学、文化史和边疆史领域一个很有趣的问题。 民国年间的康区地图

民国年间的康区地图一

佛经中的魔是欲界的一位天神,叫波旬。佛教认为在三宝受到攻击时,幕后的操纵者是波旬。这个魔王不想让任何人跳出轮回。一个人越接近成佛,一个地区的佛教越繁荣,就越有可能遭遇波旬的魔军。 佛陀降伏魔军十三世纪蒙古人的入侵,让藏地寺庙相信它们有可能像印度佛教一样毁于外族的铁骑。从那时起出现的预言以各式各样的方式警告魔军在未来会涂炭藏地的众生。这些预言要求藏人在面对魔军时要闭关,多做善事,多投入时间抄写经文,或是去其他地方生活。佛教主张对魔军要抱有悲心,施以安忍和退让——被波旬控制的人不知道他们在未来会遭受极大的果报,因而值得悲悯和同情。

佛陀降伏魔军十三世纪蒙古人的入侵,让藏地寺庙相信它们有可能像印度佛教一样毁于外族的铁骑。从那时起出现的预言以各式各样的方式警告魔军在未来会涂炭藏地的众生。这些预言要求藏人在面对魔军时要闭关,多做善事,多投入时间抄写经文,或是去其他地方生活。佛教主张对魔军要抱有悲心,施以安忍和退让——被波旬控制的人不知道他们在未来会遭受极大的果报,因而值得悲悯和同情。 伏魔但是预言有时也号召人们用暴力去伏魔。这时的暴力是不想让作恶者因伤害三宝而堕入恶趣,所以是慈悲。这套伏魔话语在密乘佛教中最为著名。少数作为菩萨化身的喇嘛能通过祈请密宗本尊和护法来诛杀魔军。很多藏人相信,当乾隆帝帮助卫藏政府在一七九一年平定尼泊尔廓尔喀人的进攻时,这个表象背后是一世多智钦在卫藏政府的委托下通过护法神白哈尔摧毁了魔军。一世多智钦是最早在这个领域崭露头角的色达喇嘛。一个世纪后,康区的战乱越来越频繁,很多土司、村落邀请色达喇嘛用仪式来抵御无常。

伏魔但是预言有时也号召人们用暴力去伏魔。这时的暴力是不想让作恶者因伤害三宝而堕入恶趣,所以是慈悲。这套伏魔话语在密乘佛教中最为著名。少数作为菩萨化身的喇嘛能通过祈请密宗本尊和护法来诛杀魔军。很多藏人相信,当乾隆帝帮助卫藏政府在一七九一年平定尼泊尔廓尔喀人的进攻时,这个表象背后是一世多智钦在卫藏政府的委托下通过护法神白哈尔摧毁了魔军。一世多智钦是最早在这个领域崭露头角的色达喇嘛。一个世纪后,康区的战乱越来越频繁,很多土司、村落邀请色达喇嘛用仪式来抵御无常。 五世达赖喇嘛著作中对伏魔仪式的图解在这段时期,有两支军队在色达激起了对魔军的想象。第一支是一九一一年赵尔丰和傅嵩炑为设治而派遣的部队。在甘孜委员寇卓和道孚委员杨宗汉的带领下,两支部队进入色达清点人口和牲畜,勘测地形。这是历史上第一次有军队进入色达。后续的军事行动因辛亥革命的爆发而终止,但是被震慑的头人在两年后邀请一个叫索南嘉措的喇嘛主持修建了色达的伏魔塔,祈求能延续和平和安定。二十年后,以控制金矿为目标的马步芳的部队试图染指色达,不过因天气原因耽搁了计划。在那时,依据一世多智钦等著名喇嘛的预言,整个色达从所有部落调集了近万名村民来抵抗“魔军”的入侵。稍后到来的利奥塔和吉尔伯特正是在这个历史节点闯入了一个被预言塑造的舞台,他们受到的攻击很可能是以伏魔为名义。

五世达赖喇嘛著作中对伏魔仪式的图解在这段时期,有两支军队在色达激起了对魔军的想象。第一支是一九一一年赵尔丰和傅嵩炑为设治而派遣的部队。在甘孜委员寇卓和道孚委员杨宗汉的带领下,两支部队进入色达清点人口和牲畜,勘测地形。这是历史上第一次有军队进入色达。后续的军事行动因辛亥革命的爆发而终止,但是被震慑的头人在两年后邀请一个叫索南嘉措的喇嘛主持修建了色达的伏魔塔,祈求能延续和平和安定。二十年后,以控制金矿为目标的马步芳的部队试图染指色达,不过因天气原因耽搁了计划。在那时,依据一世多智钦等著名喇嘛的预言,整个色达从所有部落调集了近万名村民来抵抗“魔军”的入侵。稍后到来的利奥塔和吉尔伯特正是在这个历史节点闯入了一个被预言塑造的舞台,他们受到的攻击很可能是以伏魔为名义。 一世多智钦

一世多智钦二

吉尔伯特的游记详细叙述了两人的康区之旅。从马赛出发后他们来到重庆,进入康区。在康定,很多脚夫在听说目标是果洛和色达后都谢绝了邀请,几个原本有意的脚夫在请喇嘛打卦后也拒绝了他们。考察队最后只找到一对藏族叔侄和一个四川厨子做帮手。整个队伍有两杆步枪,两把手枪。利奥塔和吉尔伯特选择从折多山、新都桥到道孚,然后从炉霍向北进入色达,最后从那里进入果洛。 《藏地探险:果洛色达》书中的康区地图他们一进入色达,就发现有人从远处监视队伍。几天后,山背后冒出一小队牧民,冲向他们,在看到队员们抄起枪后又拐向别处。五天后,行进的方向上出现一小队牧民,他们想知道考察队接下来要走的路线。这些人围坐在篝火旁,带着双筒猎枪、马刀、弹药,但是马背上没有帐篷和行李,在得到消息后径直离去。吉尔伯特认为他们显然不是赶路者,是专门守在这儿打探消息。三天后,一个村子的人在考察队扎营时远远地躲着,过来问话的年轻人不管多少钱都不愿给两个法国人做向导。类似的事情还发生在另一个村子。有个头人让利奥塔和吉尔伯特出示民国政府的批文。“他往返于我们的帐篷和他自己的帐篷,征求手下人的意见,最后要我们离开……不然就开枪。”很显然,考察队意味着某种不祥的征兆。

《藏地探险:果洛色达》书中的康区地图他们一进入色达,就发现有人从远处监视队伍。几天后,山背后冒出一小队牧民,冲向他们,在看到队员们抄起枪后又拐向别处。五天后,行进的方向上出现一小队牧民,他们想知道考察队接下来要走的路线。这些人围坐在篝火旁,带着双筒猎枪、马刀、弹药,但是马背上没有帐篷和行李,在得到消息后径直离去。吉尔伯特认为他们显然不是赶路者,是专门守在这儿打探消息。三天后,一个村子的人在考察队扎营时远远地躲着,过来问话的年轻人不管多少钱都不愿给两个法国人做向导。类似的事情还发生在另一个村子。有个头人让利奥塔和吉尔伯特出示民国政府的批文。“他往返于我们的帐篷和他自己的帐篷,征求手下人的意见,最后要我们离开……不然就开枪。”很显然,考察队意味着某种不祥的征兆。 果洛牧民

果洛牧民最终,利奥塔和吉尔伯特来到今天色达县城的位置,在骄阳下看到了雄伟的伏魔塔:

我们惊讶地发现在这片荒原上有一座傲人的建筑,一座如教堂般大小、云母般闪亮的佛塔。它在这种杳无人迹之地的出现像是沙漠中浮现了海市蜃楼……我们从未在康区见过这么大的佛塔。为什么要建在这儿?他们要付出多少努力才能凑齐建塔用的材料? 今天的邓登曲登佛塔伏魔塔对面的寺庙里正举行法会。吉尔伯特的书里有一张照片,僧人们在法会上表演的是伏魔,两个僧人用钢针刺入一个代表魔王的人偶——两个法国人不知道他们在拍摄这张照片时已经闯入一个希望被净化的空间,他们的队伍偏偏又选择在伏魔塔旁扎营,仿佛是闯上门的魔军。多年以后,吉尔伯特觉得这座塔“释放了一些邪恶的咒语,因为从我们看到它的那一刻起,周围模糊的威胁都变得具体”。有人在考察队到达的当晚偷走了他们的牦牛,让他们耽搁了五天。在这段时间,寺庙的僧人透露,一个二十四人的队伍在过去几天一直尾随在考察队身后,现在已经利用这段间隙去前方设伏。

今天的邓登曲登佛塔伏魔塔对面的寺庙里正举行法会。吉尔伯特的书里有一张照片,僧人们在法会上表演的是伏魔,两个僧人用钢针刺入一个代表魔王的人偶——两个法国人不知道他们在拍摄这张照片时已经闯入一个希望被净化的空间,他们的队伍偏偏又选择在伏魔塔旁扎营,仿佛是闯上门的魔军。多年以后,吉尔伯特觉得这座塔“释放了一些邪恶的咒语,因为从我们看到它的那一刻起,周围模糊的威胁都变得具体”。有人在考察队到达的当晚偷走了他们的牦牛,让他们耽搁了五天。在这段时间,寺庙的僧人透露,一个二十四人的队伍在过去几天一直尾随在考察队身后,现在已经利用这段间隙去前方设伏。 伏魔仪式

伏魔仪式“看似一览无余的蓝天和碧草里藏着窥视我们的敌人。”吉尔伯特在书中写道。他们决定尽快从另一条路脱险。这条路要翻过一座垭口,伏击就发生在垭口刚过去一点的地方。人在失去挚友后会反复揣摩最后一刻的细节和寓意,最平常的动作都会因死亡而写入记忆:

利奥塔牵着马,走在队伍最后。他看上去像是教堂彩色玻璃上绘制的圣徒,蓄着黑色的胡子,英俊而严肃。挂在他脸上的是那份熟悉的神情:冷静、专注、若有所思。他或许正像我一样思考着前方的区域,盘算着远处的山峰和将来。让人唏嘘的是在那一刻,不管是他或我,或是任何人,都没有感到一丝疑虑或警觉,不知道死亡在须臾之外等待着我们。 利奥塔在藏区

利奥塔在藏区在那个垭口,吉尔伯特和利奥塔一开始还激动万分。眼前是期盼已久的果洛——没有人,没有房子,没有寺庙和经旗,没有想象中的炊烟和牧群。吉尔伯特相信远处那些六千米的山脉就是他们要寻找的多柯河的起点。他觉得自己发现了别人没有发现的东西,感到由衷的喜悦。几分钟后,一颗子弹射中他左侧的地面。他抬起头,看见右前方的石头背后伸出一支枪,枪口还冒着烟。敌人已经包围成一个扇形,而且不像他们一样只有马做掩护。一边是向上的山壁,吉尔伯特冒着断腿的风险跳下另一侧,滚到山坡下的乱石岗里藏身。他不敢还击,害怕对方从高处扫射或是跳下来追杀自己。上面的枪声全都来自敌人,他没有听到同伴抵抗的声音。后来他知道,两个藏族脚夫像他一样在第一时间逃生,其中一个在跳崖时就中了弹。留在上面的是利奥塔、那个四川厨子和考察队的马,这些生灵永远地留在了色达。吉尔伯特把他们遭遇伏击的地点命名为“利奥塔垭口”。后来他听说这场伏击有“迷信”的原因。伏击者一直不敢动他们的行李,好像上面有某种咒语——“他们只是想杀死我们,根本不是为了打劫。”伏击他们的人在吉尔伯特和两个脚夫逃进一座寺庙后还一直打探他们的消息,直到寺院作保后才放弃了追捕。僧人们为三个人提供了住所和食物,直到他们康复。

吉尔伯特不喜欢佛教中过于仪式化的部分,但是他觉得佛教教义塑造了僧人们善良的品格。在伏击发生前几个小时,考察队还在路上碰到一个喇嘛,反复叮嘱他们到了前面的岔路口后走右面,但是整个队伍阴差阳错地选择了左边。吉尔伯特觉得这个喇嘛知道前面的埋伏和陷阱:“但是如果因果的铁律把我们带向那里,他无法干扰这个因果,他能做的就是给予我们命运的警告,从这个善业中获得福报。”这些僧人给吉尔伯特留下了很好的印象。但是友善和帮助并不代表这些僧人没有联想到预言中的魔军。给吉尔伯特背书的大喇嘛在施以食物后一直催促他离开,还派了自己的保镖护送他离开色达。佛教中用来驱魔的手段也包括布施食物或是以护法迫使对方离开。僧侣们强调只有当这些更平和的方法失灵后,诛杀才能被当作最后的手段。

三

二十世纪四十年代,西方世界对藏传佛教已经有了初步的认识。吉尔伯特是否知道他们是别人眼中的魔军?游记里有两个地方似乎能证明这种可能。第一次发生在盯梢者刚刚出现后:“这些人应该从未在生命中见过我们这种人和这样的队伍。多年以后的夜晚,他们会怎样在篝火旁谈论我们?是人、是神,还是魔鬼?”第二次发生在牦牛被盗时:“这些人一定在到处宣传我们的厄运和孱弱……在巫师预言和贪婪的助长下,他们肯定已经毫不控制自己的想象。”不过其他一些地方表明,当吉尔伯特提到魔鬼时,他应该只是像早期的耶稣会传教士那样通过佛教世界来想象撒旦对异教徒的控制。譬如在回忆让利奥塔丢掉性命的垭口时,吉尔伯特写道:“跨过垭口总是很危险的事情。一个人可能在严寒和疲惫中长眠,可能被人用子弹杀死。更重要的是,这些寂寞的高原上总是有魔鬼。很难说更让人害怕的是哪个——自然、人,还是魔鬼。”

在伏魔塔前,他隐约觉得“有些设计好的东西把我们带到它脚下……对我们中的一些人,这是人生中最后一座与人有关的建筑”。因为不了解牧区的预言,他只能把这种设计归结为命运,而且从人性固有的弱点来解释命运的桎梏。譬如在知道埋伏后,考察队原本想要靠临时改道来脱险。但是为了找回一些掉落的仪器和笔记,整个队伍又被拖慢了两天。吉尔伯特在反思这个错误时近乎把它等同为某种无法摆脱的原罪:

我们本应放弃一些东西来打破命运的铁链。但是这些仪器都是凑来的,每一样都缺之不得,每一样都有用武之地。因为放不下这些仪器,我们让自己因为一些细小的东西就站上命运的祭坛。似有似无的危险一直没有真正出现,这让命运完全掌控了我们。我们甚至决定再多花一天时间去寻找遗失的仪器。

令人印象深刻的一幕发生在伏击前的最后一晚。按照吉尔伯特的回忆,他们当时在色曲河边扎营,河水泛起的雾气笼罩着草原。浓雾中突然冲出一个骑手,挂着枪,从考察队的帐篷旁掠过。雾霭中渐渐远去的马蹄声后来一直搅动吉尔伯特的精神和睡眠——他觉得这个骑手对周围视而不见,必定是已经知道考察队的存在,他是在赶到前面准备第二天的伏击。色达的牧民在吉尔伯特笔下往往以这种“不期而遇”的方式登场,而且从没有机会解释他们的行为和动机。就像巴赫金在分析古希腊探险小说时阐释的,这类描述方式说明吉尔伯特是一个与环境完全割裂开来的个体,无法预期自己会遭遇什么。藏区世界对他的精神世界几乎没有影响,即使是在谈论内心的变化,这个变化也不是与他者互动时产生的社会和文化意义上的变化:

人们往往忘了,旅行者在路上几个月后,人格会深刻变化。坚毅的欧洲人离开同伴数百里,沐浴在一个让人麻痹的环境,很容易让头脑陷入奇怪的安宁,用淡淡的柔软来看待危险,在累积和遗忘中变得松弛。这是旅行者头脑的一个特点。仿佛有个罩子罩住了本我,磨钝了他最珍贵的回忆,让他变成一个全新的生命。 吉尔伯特

吉尔伯特即使身处险境,藏区对他的影响也远比不上他的祖国。这是吉尔伯特对最后一晚的回忆:

那一晚在我看来是特殊的。这片土地上的魔咒毫无疑问已经越来越抓住我们,让我们担心一种摸不到却真实存在的危险。我们当然希望自己已完成考察,处在百里之外,但是我们已经获得了内心的平静。这让这次谈话有了特殊的质地。或许,对前方的危机我们已经坦然,知道命运将得到宣判。我们骄傲自己正代表自己的民族首次穿越这世上最未知的土地。外面已经天翻地覆(指“二战”),这加重了我们在亚洲腹地的孤独。那一晚,我们聊到很晚。不是普通的聊天,而是畅谈梦想,从一个梦跳到另一个梦,从一段回忆跳到另一段回忆……我们不时提到自己曾爱过的人,她们的样子在帐影里飞舞。

四

利奥塔之死与中国人类学界熟悉的库克船长之死有相似之处。按照萨林斯的研究,库克船长到达夏威夷的时间与夏威夷人庆祝罗诺神巡游的时刻重合,库克船队的航行轨迹符合夏威夷人对巡游路线的预期。夏威夷人期待库克船队能按照典礼程序在规定的时间内离去。但是一支折断的桅杆让船队在离去后返航,打破了宇宙观对事件的塑造。在随后的冲突中,试图重整秩序的夏威夷人按照自己的宇宙观杀死了库克船长。萨林斯试图把历史事件装回到文化结构的套子之内。同样,如果利奥塔和吉尔伯特确实被当作预言中的魔军,利奥塔之死便以极其相似的方式展示了宗教宇宙观对历史的捏合。像夏威夷人一样,牧民们不希望与闯入者发生冲突。他们在几个不同场合探听考察队的打算,希望能影响他们的决定。如果利奥塔和吉尔伯特能够在任意一环证明自己不是预言中的魔军,这场不断深入的考察或许会以另一种形式结束。 库克船长之死萨林斯想要说明的是在全球交往的过程中不只是西方的知识体系在发生作用,但是当他阐释夏威夷宇宙观在互动中的角色时,奥贝塞克拉等批评者认为他实际上是重复了西方中心观最糟糕的部分。最刺耳的批评是,夏威夷土著怎么可能分不清英国人的长相和身份?不管神化库克船长是夏威夷人的建构还是西方研究者的建构,产生争论的一个原因是萨林斯必须要依靠西方海员们的记录来重构没有文字的土著。但是佛教世界即使在藏区最偏僻的角落也留下了一个巨大的档案库。更重要的是,像佛教预言这样的文本能告诉我们一种非常独特的卷入时间和历史的方式。佛教文本内含的知识和认识论是汉语学术圈在研究边疆时很少考虑的领域,事实上充分研究藏族社会的书写和口传文化能拓展我们对东方知识介入全球事业的认识。

库克船长之死萨林斯想要说明的是在全球交往的过程中不只是西方的知识体系在发生作用,但是当他阐释夏威夷宇宙观在互动中的角色时,奥贝塞克拉等批评者认为他实际上是重复了西方中心观最糟糕的部分。最刺耳的批评是,夏威夷土著怎么可能分不清英国人的长相和身份?不管神化库克船长是夏威夷人的建构还是西方研究者的建构,产生争论的一个原因是萨林斯必须要依靠西方海员们的记录来重构没有文字的土著。但是佛教世界即使在藏区最偏僻的角落也留下了一个巨大的档案库。更重要的是,像佛教预言这样的文本能告诉我们一种非常独特的卷入时间和历史的方式。佛教文本内含的知识和认识论是汉语学术圈在研究边疆时很少考虑的领域,事实上充分研究藏族社会的书写和口传文化能拓展我们对东方知识介入全球事业的认识。 萨林斯著作《历史之岛》封面这次考察在“二战”的背景下发生。吉尔伯特在出发前认为:“非洲的黑人,北非和阿拉伯的游牧民,格陵兰岛的爱斯基摩人,婆罗洲的达雅克族,缅甸的克钦人,甚至是我和利奥塔在上次考察中发现的怒江的傈僳人,这些族群和部落以这样或那样的方式卷入战争,只有青藏高原上那些与世隔绝的牧民还不知道世界已陷入疯狂。”但是大千世界里并没有一座孤岛能逃过死亡,即使是佛土也屈从于无常。佛教徒撰写预言是为了警示毁灭的到来,只是这一次它夺走了利奥塔的性命。两个月前进入康区的路,吉尔伯特现在要再走一次。在每一个和利奥塔一起走过的地方,他要向同一批人解释为什么归来时只有自己。在康定,他听到了德法之战的结果。他觉得自己是最后一个知道这个消息的法国人。他不知道眼前和身后哪个更让他害怕,是已经摆脱的与世隔绝的藏区,还是即将面对的战火中的人世。

萨林斯著作《历史之岛》封面这次考察在“二战”的背景下发生。吉尔伯特在出发前认为:“非洲的黑人,北非和阿拉伯的游牧民,格陵兰岛的爱斯基摩人,婆罗洲的达雅克族,缅甸的克钦人,甚至是我和利奥塔在上次考察中发现的怒江的傈僳人,这些族群和部落以这样或那样的方式卷入战争,只有青藏高原上那些与世隔绝的牧民还不知道世界已陷入疯狂。”但是大千世界里并没有一座孤岛能逃过死亡,即使是佛土也屈从于无常。佛教徒撰写预言是为了警示毁灭的到来,只是这一次它夺走了利奥塔的性命。两个月前进入康区的路,吉尔伯特现在要再走一次。在每一个和利奥塔一起走过的地方,他要向同一批人解释为什么归来时只有自己。在康定,他听到了德法之战的结果。他觉得自己是最后一个知道这个消息的法国人。他不知道眼前和身后哪个更让他害怕,是已经摆脱的与世隔绝的藏区,还是即将面对的战火中的人世。 今日的色达五明佛学院(来源:baike.baidu.com)

今日的色达五明佛学院(来源:baike.baidu.com)如果不是在色达一年,忍受没有电的日复一日的高原生活,我无法懂得政治和战争在这片遥远的牧区要归于鬼神的意志。半个世纪前把吉尔伯特带向伏魔塔的路,在那时变成了我进出县城的路。我发现可以从吉尔伯特记录的时间推算出他们曾在哪个部落扎营;通过了解这些部落的历史、宗教、地景并与它们接触,我开始想象考察队对两代人之前的色达意味着什么。我不知道是我附身于吉尔伯特还是他附身于我。但是在田野结束时,游记中的句子都有了新的厚度。萨林斯的批评者已经指出,就像是回不去的历史学家,安乐椅上的人类学家不管怎样共情也很可能只是把自己的想法强加给他想要理解的对象。经历过市场改革后的复兴,色达的宗教地景在今天已经越来越接近它在往昔的强度。越是在这个与过去接近的地景里想象吉尔伯特的目光如何遭遇当地人的目光,我就越是相信这个伏魔故事不是虚构,它是无穷尽的历史可能中最具社会性的一种。

(《藏地探险:果洛色达》,[法]吉尔伯特著,约翰·默里公司一九四七年初版,牛津大学出版社一九八七年再版)

* 文中图片均来源于网络

* 文中图片未注明来源者均由作者提供

©文章版权由《读书》杂志所有

原标题:《《读书》新刊 | 李晋:利奥塔之死》

相关文章

猜你喜欢

今日头条

图文推荐

精彩文章