今天的我们是否太爱工作了?

来源:界面新闻 2021-02-04 09:47:28

原标题:今天的我们是否太爱工作了?

2020年4月,Uber和Lyft司机在洛杉矶举行了抗议活动,原因是他们在疫情中被剥夺了失业保险。图片来源:Mario Tama/Getty Images

如果过去的一年让我们发出一个疑问的话,这个疑问肯定是:为什么我们的社会对它最需要的工作回馈最少?

这场疫情的一个影响是对劳动力市场的祛魅,以及对其基本要素的揭示。这些所谓的基本要素即我们后来所了解到的“关键工作人员”:NHS中的前线大军、不可或缺的护理工作、一边照顾家里的孩子一边照应Zoom上的孩子们的教师、环卫工人、交通运输人员、商店店员和送货司机……他们冒着健康的危险维持着这一切。这些工作我们每个人都离不开,也不是所有人都有能力完成,它们怎么往往就成了报酬最低的工作呢?难道真的只有市场才能决定工作的价值吗?在当下的世界里,迪多·哈丁(英国上议院议员)的管理顾问在几天内能赚到ICU护士一个月的收入,杰夫·贝佐斯一秒钟赚的钱比他的仓库工人一年挣到的钱加起来还多出许多倍。这让我们如何能相信这个世界是合理的呢?

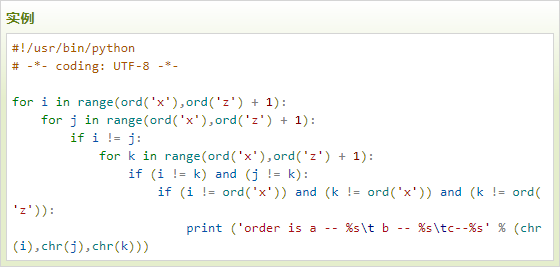

纽约记者莎拉·贾菲的著作《工作不会像你爱它那样爱你》(Work Won't Love You Back)非常及时地分析了这些残酷的不平等是如何造成的,以及将分散的劳动力组织起来挑战现状的一些方式。通过对现代“用爱发电的劳动者”——无偿实习生、负担过重的教师、全天候家政服务提供者、非政府组织雇员、合同制学术研究人员、被遗弃的玩具反斗城员工、工作的单身母亲等的一系列详细案例研究,贾菲审视了我们这个时代最具破坏性的两种哲学。第一种观点是,我们需要习惯于一个“被破坏”的世界,在这个世界里,工作保障、正常工作时间、维生工资和经济适用房、模拟电视等互联网时代之前的古董一样,铁定已经成为过去;第二种观点是,工作比以往任何时候都更应该给我们带来快乐、意义和成就感,我们应该对工作心存感激,并在其中感到幸福;如果做不到,我们就是不够努力或不够“聪明”。或者,正如她所写的那样:“在我们努力支付房租和朋友聚会开销的同时,我们竟敢质疑我们的工作是如何让别人致富的?”

《工作不会像你爱它那样爱你》

我们也许生活在历史上第一个这样的时期——社会上最富有的成员以永远在工作为美德;周末、晚上和家庭都是这种宣传中被牺牲掉的部分。他们从不停歇,他们教导员工——不论在工作中,还是员工在家里时——也应该这样做。贾菲所说的对劳工的“福特制妥协”早已不复存在。这种妥协指的是,工人放弃合理的时间和精力——一周工作5天,每天工作8小时——以换取一张足以养家糊口的工资支票,一点足够支撑自由时间和假期的闲钱,最后还有养老金,这就是威廉·莫里斯(英国社会主义运动的早期发起者之一)所说的“以工作换取休息的希望”。

早在很久以前,以工厂为基础的工业向更便宜的劳动力市场的迁移就已经改变了这种交易方式。取而代之的是西方熟悉的职场世界,它把不稳定和焦虑标榜为灵活性和自由,任何未能赚到足够的钱以维持生活或找不到工作满足感的情况,都被归咎于个人——你一定是做出了错误的选择,或者没有最大限度地利用机会。贾菲写道,在去中心化的“自由职业者”职场中,“集体行动”是不可想象的,唯一的答案就是更努力地工作,或者离开。读到这里,我(指本文作者Tim Adams)想起了在研究一篇关于心理健康的文章时发现的一个统计数据:2015年英国因“压力相关疾病”损失的工作日数量为900万天,这几乎与上世纪80年代初每年因罢工而损失的工作天数完全相同。正如撒切尔夫人所设计的那样,共同的不满已被有效地私有化,并集中在个人身上。

不久前我和贾菲谈到了其中的一些问题,她被隔离在布鲁克林的公寓里,我被锁在伦敦。首先,她同意她的书出版于一个关键时刻——在这个时刻,人们更加清楚地认识到,对数百万人来说,“正常”不起作用,也永远不会起作用,这抵消了人们迫切地想要“回归正常”的情绪。

萨拉·贾菲 图片来源:Amanda Jaffe

萨拉·贾菲 图片来源:Amanda Jaffe她认为,这在很大程度上是缘于一个从未被挑战的假设,即我们永远不应该把任何价值放在工作的“情感内容”上,也就是那些无法被计数的东西上。“几年前,我对纽约的护士工会做了很多报道,”她说,“他们会告诉我,他们被这样告知:‘不要把时间浪费在非生产性的事情上。’医院的上司指的正是关心病人、了解病人这类事情。”这场疫情表明,护理的很大价值正在于这种“非生产性”的工作中——如果我们还不知道这一点的话。这就是英国人最近集体为医护人员鼓掌打气的原因。贾菲说,“是的,有些人会说,‘我们为他们鼓掌,我们还应该确保他们得到加薪。’另一些人则会觉得,‘我们为你鼓掌了,难道你不感激吗?’”

贾菲认为,我们的社会对价值和“生产力”的内在化的、顽固的看法仍然根植于对工作的性别和阶级假设,比如男性体力劳动比女性家务劳动更值得尊重和回报。与所谓“知识型工种”相比,大多数“关怀职业”的价值被严重低估,尤其是那些最不涉及资金管理的职能(而涉及资金管理的可能恰恰是最缺乏对人的关怀的工作)。

这场疫情暴露了家庭和工作的错误界限,它们并非必然是分离的、敌对的世界。这一界限导致了这样一种认知——在家中为爱而做的工作没有为钱而做的工作“有价值”。让“女性与男性在同一条职业阶梯上竞争”被称赞为是自由的、解放的,但对于实现这一目标所需的家务分配情况,人们往往闭口不谈。贾菲讲述了一对双职工夫妇在疫情早期的故事,他们“难以接受”自己的保姆不同意在下班后完全与自己的家人隔离。许多人不顾一切地让清洁工回到家里,这样他们就可以逃离家务,以“提高生产力”。

贾菲表示,当我们想到“工人阶级”或“工会”这些词时,大多数人脑海中浮现的画面仍然是生产线上的工人。这些定义已经过时,最近两代从事服务工作的人并不符合这种刻板印象。部分因为这种脱节,他们被迫忘记了集体的力量。她的书描绘了在当代背景下,这种精神可能重新觉醒的最初迹象:从美国全国家政工人联盟(National Home Workers Alliance)为扩大这一最“隐形”的工种的权利所做的努力,到硅谷新生的工会(例如,谷歌员工为捍卫不同性别同工同酬而做出的集体努力)。

她认为,在与她同龄和比她更年轻(她本人40岁)的人中,可能孕育着代际转变的种子。这些人认识到,他们被兜售了一种资本主义的观念,在这种观念中,他们几乎没有希望获得资本(或者住房、养老金、保障或业余时间)。她的书显然是描述性的,而不是结论性的——“下结论是智库做的事情”。但她未言明的目标是“传统的”目标:“我完全支持一周四天工作制,缩短工作时间,带薪病假和带薪假期,提高员工保障,提供产假。”以及实现这些目标的一些手段:重新让工人团结起来(部分通过创新的在线组织),重新思考再分配,真正地探讨普遍的基本收入和可持续性,以及人们早就应该关注的最高工资和最低工资。

她的报告表明,这些变化的起点是,人们对“工人阶级”现在的样子有了更深入的理解;例如,让人们意识到,短期合同制大学学者与“凋零的商业街”的零售业者,或优步零工司机之间的共同点,远比人们本能地承认的要多得多。另一个起点是让人们意识到,分裂我们的力量包括一个错误的命题,即工作的不断扩大的情感需求应成为我们所有人个体生活中意义和价值的主要来源——正如她的副标题所说,对工作的热爱让我们被剥削、筋疲力尽、感到孤独。疫情既加剧了这些压力,也让我们看清了它们的轮廓。“我们正处于一个非常可怕的时刻,”她说,“但或许我们也可以开始尝试着为美好的未来而战。”

(翻译:王宁远)

相关文章

猜你喜欢

今日头条

图文推荐